2024年11月13日〜16日まで、水害で被害に遭った輪島市へ伺い、後半はゴミ出し支援と避難所視察をさせて頂きました。

水害では多くの家財が水に浸かってしまうことから、災害ごみの量が多く排出されます。溢れる水は汚水であるため、衛生面でも注意が必要となります。

そこで、今回の支援ではゴミ出しの支援も行いました。技術系ボランティアと呼ばれる専門性の高いボランティアと協働しながら、ゴミを運びました。

家屋の中の洗面台や壁や床を剥がした後の資材などをトラックで回収し、所定の集積所まで運ぶという事を何往復もしました。

地震で車を失くしている方も多く、運搬手段も問題があったり、高齢化の問題、人口減少の問題などなど、多くの課題と重なり、家の片付けが進まないという現象が起きていました。

なるべく長期化しないための一助として、私たちの活動が少しでも能登方々のお役に立てればと思った活動でした。

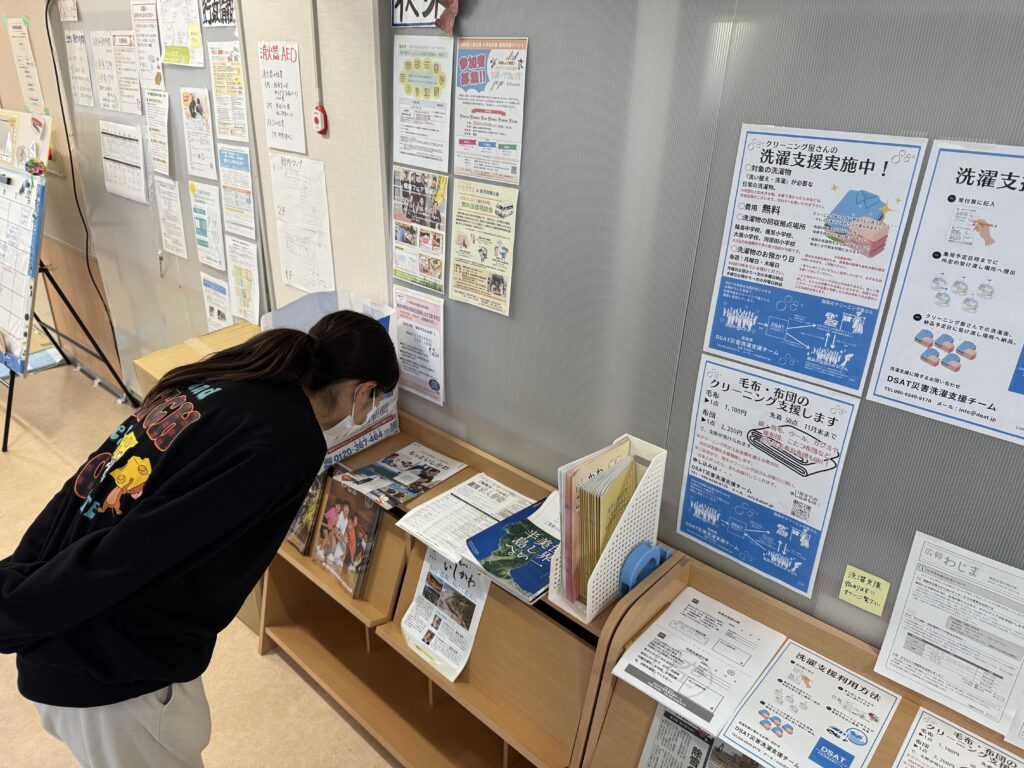

避難所視察では、日頃から交流のあるピースボート災害支援センター(PBV)の皆様が支援されている避難所を訪問させて頂きました。

地震での避難所を閉めようとしていた8月下旬に私が輪島の避難所で活動しました。その避難所も9月の水害で多くの方が避難されてきたこと、そして何よりPBVのメンバーも被災経験をされたことを伺い、無事であることをこの目で見てお話しできて安心できたところでした。

さすがPBVと思うところはたくさんありました。住民さんと一緒に避難所の運営をされており、避難者との関係性の構築や行政との連携を円滑に進められていました。今回は業務委託という形を取られていますが、今後、日本での避難所のあり方も各行政が真摯に向き合うべく内容であると感じました。

住民主体とはいえ、支援は必要であり、避難所は生活の場であるため、その生活の支援は行政の役割ともいえます。今回の能登半島地震で多くの避難所が開設されましたが、行政が見放すような「何もしない」という現場をいくつか目にしました。理由は「自立を促す」という言葉を使っていましたが、通常の生活がままならない状況の中では自立も何もないというのが、感じたところです。フェーズによって市民が目指す生活水準は異なります。ましてや、甚大な被害があり、災害救助法が適応されている地域において早期から自立を促すことは困難です。

今一度、避難所とは何か、避難生活とは何かを行政として、市民として、支援者として考えなければならないと感じました。